伝統工芸展入選作家大島律子先生の紬は、 「何気ない紬」を目指して織っています。

目立たない着姿なのですが、

実は、その中に、とても多くのこだわった工夫や変化を織り込んでいます。

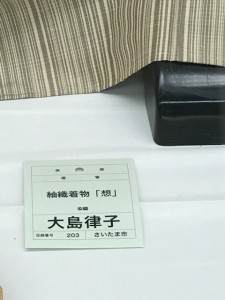

「埼玉県展」に入選なさった↓の紬をご覧下さい。

大島律子作 紬「想」

太さが異なる縦線が沢山織られています。

すっきりしながらも、穏やかな色の変化や太さの変化が見られます。

これは、わざと、太さや色を変化させることで

目立ちすぎない、しかし確かな主張もある縦線を作っているのです。

驚くことに、この「自然さ」を完成させるために

ピンクや緑色の糸も織り込まれています。

しかし、目を見開いてもその色は、馴染んでいてはっきりと捕らえることが

できません。

このように色のコントラストを他の色で調整するだけではありません。

線の太さも、ほとんどみんな違います。

驚くような手間ですね。

大島先生は、沢山の紬を織られる中で色の感触、縞がくっきり目立って見える感

触を肌で感じ取って、それをもくもくとこの紬の中に表現されました。

大島先生がおっしゃる「何気ない紬」とは、

「ありのまま」ではなく、

「上品にさりげなくおだやかに見えるために多くの工夫と手間をかけた」と

いうことになります。

さりげなく見えるために、実は全然さりげなくない紬なのです。

大島先生は、県展では、選ばれる側ではなく、審査をなさる側でいらっしゃいます。

高い腕をお持ちの大島先生の紬を多くの皆様にお召しいただきたいです。

29日まで20%引きをご利用下さい。

http://www.kimono-bito.com/list.php?d_id=20190616204817&category_id=0049